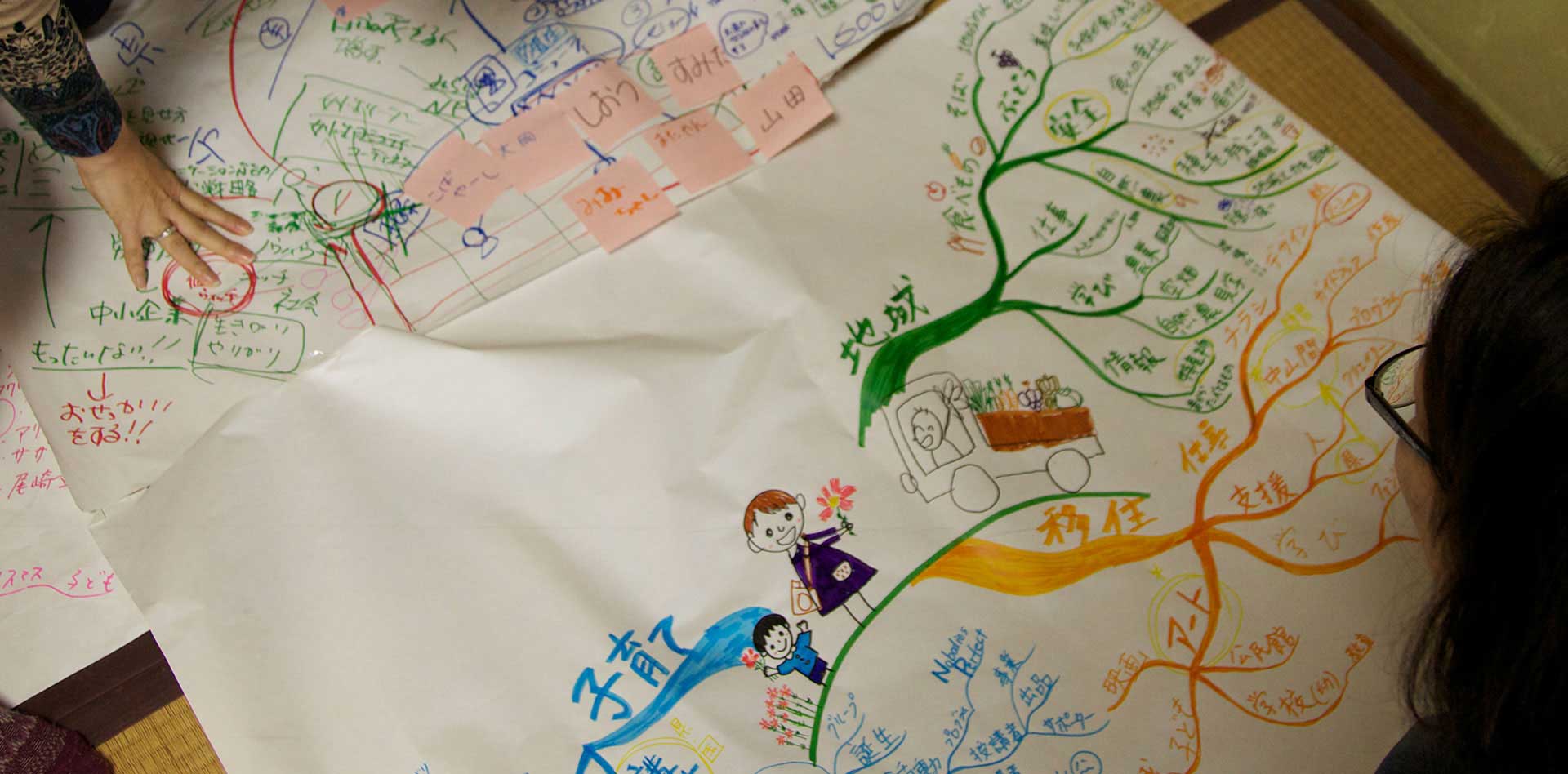

「一人一品」から地域活性化を掲げ、夢が実現し、希望と笑顔が生まれ、幸せの和(peace)が広がるをミッションに、岡山県吉備野の持つ歴史や文化や自然などを生かした町づくり、町づくりに関連するその他の市民活動、それらを支援することを通じて吉備野の魅力を高めることを目的とするのがNPO法人吉備野工房ちみち。 2005年に旧総社市・都窪郡山手村・清音村の3市村が合併、新たに総社市となり、古くは古代王国吉備国があった場所と言われ、市内には全国9位の規模を誇る作山古墳がある。2013年の推計人口は66,425人、人口密度は313人/㎢。元備中神楽を奉納する舞台だった場所の横を工房として、

まちづくりのプロデュース事業

まちづくりに関するイベント・セミナー事業

まちづくりに関する情報発信事業

まちづくりを推進する商品開発事業

を行っています。構成メンバーとして理事8名、非常勤10名、そしてボランティアスタッフは30名ほどの方々が関わり合いながら、おせっかいなソムリエ&プランナーとしてさまざまなプロジェクトを企画運営。今まで、NPOとして岡山県夢づくり推進大賞(2010年)や岡山県観光連携功労賞(2010年)、内閣府女性のチャレンジ賞(2011年)、第3回地域再生大賞優秀賞(2012年)等を受賞している。今回は理事長である加藤せい子さんにお話を伺いました。